ドライバーの皆さんはETC2.0という言葉を聞いたことがありませんか?ETC2.0は従来のETCとは何が違うのでしょうか。

ETC2.0はこれまでのETCで可能な単なる料金支払いシステムを超え、多彩な機能を搭載したサービスです。主なものには料金割引、渋滞情報提供、安全運転支援機能、高速道路の一時退出、災害時の情報配信などがあります。

さらにETC2.0は2030年問題にも対応しています。2030年問題とはセキュリティ規格変更により、旧規格のETC車載器が使えなくなる可能性があるというものです。

当記事では、ETC2.0の具体的なメリットから導入コスト、助成金活用術、使いやすい機種まで徹底解説いたします。読み終える頃には、ETC2.0を今すぐ導入するべきかどうかや自分の状況に最適な導入タイミングがわかるようになるでしょう。

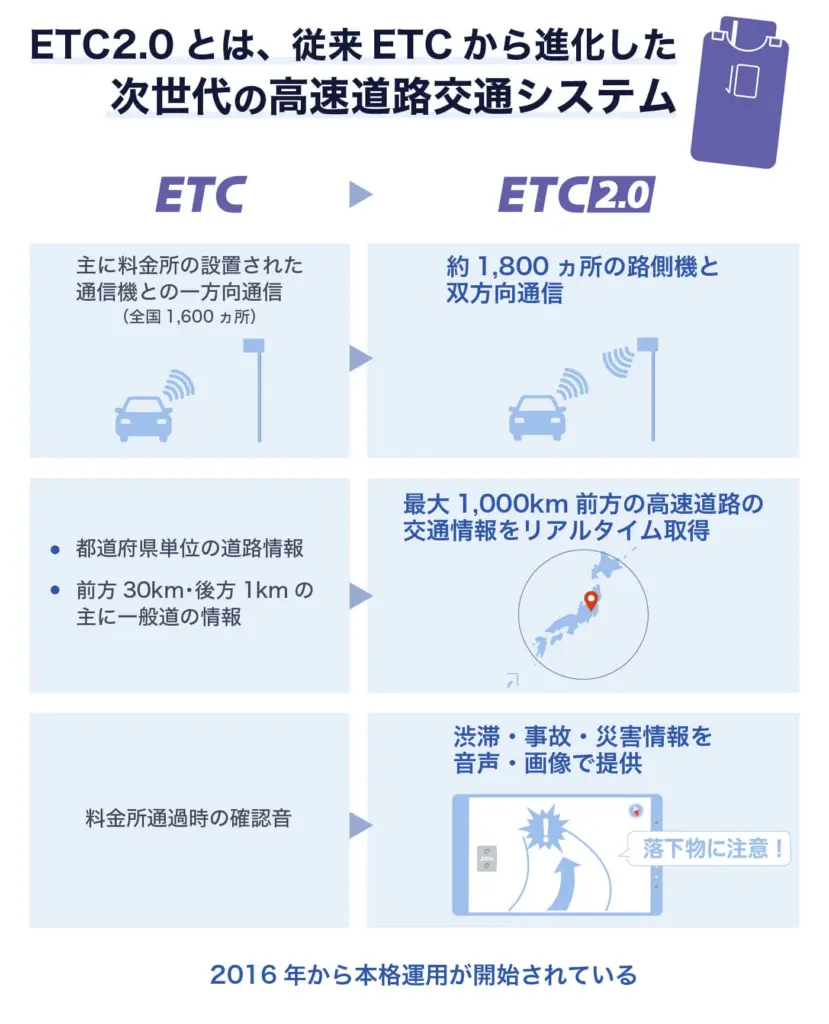

ETC2.0とは?従来ETCから進化した次世代システム

ETC2.0は、従来のETCを大幅に進化させた次世代の高速道路交通システムです。

全国に設置された通信アンテナとETC2.0対応車載器とカーナビの双方向通信により、渋滞回避支援や安全運転支援など多彩な情報サービスを実現しています。

国土交通省が2016年から本格運用を開始し、現在も普及拡大を推進している革新的なシステムです。

ETC2.0の基本機能と仕組み

ETC2.0の最大の特徴は、全国の高速道路に設置された約1,800ヵ所の「ETC路側機」(通信アンテナ・ITSスポットとも呼ばれる)と、ETC2.0対応車載器、カーナビが双方向通信を行うことです。

ETC2.0の技術により、最大1,000km先の道路交通情報をリアルタイムで取得できます。加えて渋滞や事故などの道路交通情報、災害時支援などを音声や画像で提供。単に料金を収受するシステムだけではなく、快適で安全なドライブをサポートする交通インフラとなるとされています。

従来ETCとETC2.0の主な相違点

| カバー範囲 | 提供情報の内容 | 表示される図形等 | |

|---|---|---|---|

| ETC2.0(電波ビーコン) | 前方1,000kmの主に高速道路の情報 | 自車の位置をもとにした進行方向の詳細な道路情報 | 目的地までの複数コースと各所要時間 走行注意の場所など |

| 従来のETC(FM多重放送) | 都道府県単位の道路情報 | 自車位置、目的地に関係なく広域の道路情報、特別警報、大雨情報 | 広範囲の地図と混雑位置 |

| 従来のETC(光ビーコン) | 前方30km・後方1kmの主に一般道の情報 | 自車位置をもとにした進行方向の詳細な道路情報 | 目的地までの所要時間や混雑位置 |

従来のETCとETC2.0は対象道路や提供される情報に違いがあります。ビーコンとは、特定の場所を示すための無線信号を発信する装置のことです。高速道路を中心に運転する方にとっては、ETC2.0の情報範囲はわかりやすい支援になるでしょう。

ETC2.0の運用開始時期と現在の普及状況

ETC2.0は2016年4月から本格運用が開始され、2025年4月の段階で利用率が約37.3%まで上昇しています。

ETC2.0の開発自体は2004年から始まっており、2014年にDSRCサービスからETC2.0へと名称変更されました。2025年4月時点のETC2.0利用台数は約325万台となっており、中型、大型、特大車両での導入であれば73.2%まで進んでいます。

一般車両での普及はまだ3分の1程度にとどまっていますが、2030年問題を背景として今後さらなる普及拡大が見込まれています。

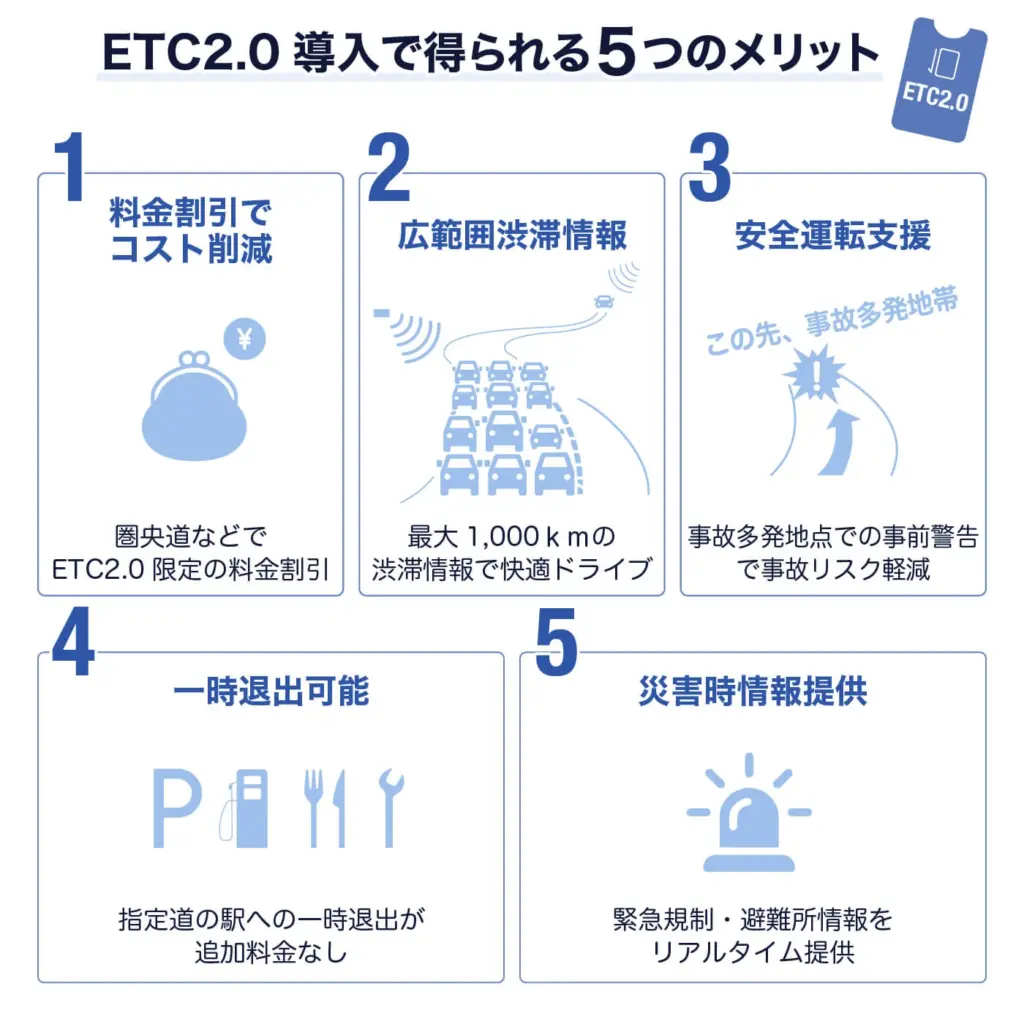

ETC2.0導入で得られる5つのメリット

ETC2.0を導入すると高速料金などがなんとなくお得になるのかな?と思っている方が多いかもしれませんが、それだけではありません。

具体的にはどんなメリットを得られるのでしょうか。今すぐ導入するかどうか迷っている方、今後導入予定の方に、よくわかるETC2.0のメリットをまとめました。

圏央道などの料金割引でコスト削減

圏央道などでETC2.0だけの割引が実施されています。ETC2.0割引は、環状道路としての機能をフル活用するために実施されています。

大井田⇔相模原(44.9㎞)の割引後料金

| 車種 | ETC2.0 | ETC2.0以外 |

|---|---|---|

| 軽 | 1,150 | 1,230 |

| 普通 | 1,390 | 1,500 |

| 中型 | 1,650 | 1,770 |

| 大型 | 2,200 | 2,370 |

| 特大 | 3,550 | 3,840 |

入間⇔境古河(62.1㎞)の割引後料金

| 車種 | ETC2.0 | ETC2.0以外 |

|---|---|---|

| 軽 | 1,510 | 1,780 |

| 普通 | 1,850 | 2,180 |

| 中型 | 2,180 | 2,580 |

| 大型 | 2,940 | 3,490 |

| 特大 | 4,790 | 5,710 |

つくば中央⇔神崎(34.4㎞)の割引後料金

| 車種 | ETC2.0 | ETC2.0以外 |

|---|---|---|

| 軽 | 910 | 1,040 |

| 普通 | 1,100 | 1,280 |

| 中型 | 1,280 | 1,510 |

| 大型 | 1,700 | 2,100 |

| 特大 | 2,720 | 3,280 |

松尾横芝⇔木更津東(59.0㎞)の割引後料金

| 車種 | ETC2.0 | ETC2.0以外 |

|---|---|---|

| 軽 | 1,430 | 1,690 |

| 普通 | 1,750 | 2,070 |

| 中型 | 2,070 | 2,450 |

| 大型 | 2,780 | 3,300 |

| 特大 | 4,530 | 5,400 |

注意しておきたいのは、料金所の表示器には割引後の料金は表示されず、後日のクレジットカード請求時に割引が適用される点です。

また、他のETC割引との重複適用はありませんが、割引率の高い方が自動的に適用されます。

広範囲の渋滞情報で快適ドライブ

ETC2.0では、従来のVICSビーコンが最大200km程度だった情報提供範囲が、最大1,000kmまで大幅に拡大されました。広域情報により、複数の都道府県をまたぐ長距離ドライブでも、目的地近くの渋滞状況を事前に把握しておけます。

カーナビとの連携で、リアルタイムの交通情報に基づいて最適なルートを自動選択し、渋滞を避けて走行できます。ゴールデンウィークや年末年始などの混雑時期には、従来よりも大幅な時間短縮が期待できるでしょう。

安全運転支援機能で事故リスク軽減

ETC2.0は、事故多発地点、急カーブ、合流地点における事前警告システムを搭載しています。前方の渋滞などは画像と音声付きでリアルタイム配信され、ドライバーの危険認知能力を大幅に向上させます。

道路の路側情報板では半数程度のドライバーしか危険を認知できないといわれています。しかし、ETC2.0の車載器なら視覚と音声を用いて危険を認知し、さらに多くの方が適切な回避行動を取ることができます。

悪天候時の路面状況や視界不良箇所の事前通知機能も含め、総合的な安全運転支援を実現しています。

高速道路の一時退出が可能

ETC2.0搭載車限定のサービスとして、指定された道の駅への一時退出時に追加料金が発生しない社会実験が実施されています。

対象は全国で指定された道の駅で、2時間以内の再進入であれば高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金が適用されます。

この制度は、休憩施設の間隔が25km以上離れている空白区間の解消を目的としています。ドライバーの安全な休憩確保だけでなく、地域観光促進の両方を実現できる画期的な取り組みといってよいでしょう。

条件としてETC2.0搭載車であるのはもちろんのこと、指定インターチェンジでの乗り直し、対象道の駅への立ち寄り、同方向への利用が必要です。

災害時の迅速な情報提供

ETC2.0では、地震や台風などの災害発生時に、被災状況と併せて緊急規制情報、通行可能ルート、避難所情報などの支援情報がリアルタイムで提供されます。

高速道路走行中に災害が発生した場合の対処方法では、まず慌てずにハザードランプを点灯しましょう。その後安全に左側に停車し、ETC2.0対応カーナビが提供する情報に基づいて避難行動を取ってください。

予測困難な災害時でも確実な支援情報が得られますので、ドライバーの不安軽減にも大きく貢献できます。

ETC2.0は本当に必要?購入判断のポイント

ETC2.0が自分にとって本当に必要かなと購入を迷っていませんか。従来ETCの一部の機種は2030年頃に使用不可となるものの、すべてのドライバーにとって今すぐETC2.0が必要とは限りません。

現時点ではサービスのいくつかは首都圏や都心部を中心に対応しています。ETC2.0を購入する際にどんな点を検討するとよいかご紹介します。

高速道路利用頻度別の必要性

高速道路の利用頻度や利用距離によってETC2.0の必要性は大きく変わります。月10回以上の圏央道利用者であれば、年間数千円程度の節約効果が期待でき、導入メリットは大きいといえるでしょう。

レジャー利用中心で月1~2回程度の利用者の場合、経済的なメリットは限定的です。しかし、渋滞回避による時間短縮効果や安全運転支援機能の価値を重視するなら導入価値があります。

業務利用の場合、事業用車両向けの10%上乗せ割引により、利用頻度が高いほど導入効果が大きくなります。

ETC2.0の導入費用と節約額を比較

ETC2.0が本当にお得になるのか迷っている方は、ETC2.0を導入する際にかかる費用と、どれくらい節約できるかを比較しましょう。

| 車載器本体 | 1万円台後半~30,000円程度 |

|---|---|

| 取付工賃 | 数千円~10,000円程度 |

| セットアップ費用 | 3,000円程度 |

車載器自体はネット通販などで格安のものを見つけられても、取付やセットアップに別に費用がかかります。店舗によっては、車載器の販売と取付、セットアップをまとめて30,000円から40,000円程度で提供しています。実際のETC2.0の導入費用は安く抑えられるとトータルで30,000円前後と予定しておくとよいでしょう。

一部の地方自治体は助成金制度を実施しているところもあるので、事前に調べて上手に利用すると導入費用を抑えられます。

料金の割引率が約2割引となる圏央道利用者の具体例として、入間-境古河区間(62.1km)を月20回利用する場合、年間節約額は79,200円(330円×20回×12ヶ月)となります。高速道路の利用頻度が高い方なら導入費用を早く回収できます。圏央道をよく利用する方なら、節約メリットはかなり大きいといえます。

また圏央道以外にも、東京外環道迂回や阪神高速の大阪都心迂回でも割引があります。普段都心部以外を走ることが多い方なら、渋滞回避や高速道路を一時退出や進入が可能な点とのコストを比較してETC2.0の購入を検討しましょう。

ETC2.0の購入を見送っても良いケース

ETC2.0の購入を見送っても良いケースも存在します。高速道路利用回数が少ない場合、経済的メリットはほとんど期待できません。

また、2030年問題まで少し期間がありますし、使用できなくなる新セキュリティ対応外機種でなければそのままでも問題ないため、急いで導入しなくてもよいでしょう。現在の車載器の規格を確認してから判断してください。

車の買い替えを数年内に予定している場合も、新車購入時にETC2.0が標準装備される可能性もあり、よほど緊急に導入する必要がない限り現時点では見送ったほうがよいでしょう。

2030年問題とは?従来ETC使用停止への対策

2030年問題とは、ETCシステムのセキュリティ規格変更により、従来の旧規格ETC車載器が使用不可になる課題です。国土交通省は2017年に、昨今のIT機器の能力向上に伴うセキュリティ脅威の増大に備え、最長で2030年頃までにセキュリティ規格を変更すると発表しました。

変更により、2022年問題とは比較にならないほど多くのETC車載器が影響を受けます。規格変更後は、旧規格の車載器ではETCゲートを物理的に通過できなくなるため、事故のリスクも高まります。

2030年問題が発生するといわれる背景とは

2030年問題の背景には、IT機器の急速な技術進化と、進化に伴うセキュリティ脅威の増大があります。国土交通省が定めるETCセキュリティ規格は、料金所・車載器・ICカードの盗聴や改ざん等の不正防止を目的としたものです。

しかし現行の旧規格では将来的な脅威に対応しきれない状況となっていました。サイバー攻撃の手法が高度化し、情報漏洩やデータ改ざんのリスクが非常に高い状態です。

そんな中ユーザーの決済情報を将来にわたって安全に保護するため、セキュリティ機能の向上が急務となっています。現時点では旧規格で重大な問題は発生していませんが、予防的な対策として規格変更が計画されました。

セキュリティ規格変更の影響

2030年のセキュリティ規格変更で最も深刻だとされる問題は、旧規格のETC車載器がETCゲートを通過できなくなることです。

2022年問題では猶予期間終了後も物理的な通過は可能でしたが、2030年問題では車載器とシステム間の認証が完全に遮断されます。

2030年問題の対象となっているかどうかは、車載器の取り扱い説明書や保証書、セットアップ申込書や証明書などで確かめられます。また、車載器本体の背面に記載されている番号でも目視可能です。

| 旧規格 | 新規格 | |

|---|---|---|

| 車載器管理番号の先頭数字 (19桁の車載器管理番号の最初) | 「0」 | 「1」 |

| 識別マーク (カード挿入口付) | 「■」マーク | 「●●●」マーク |

| ロゴ | 「DSRC」 | 「ETC2.0」 |

規格変更の時期は「最長で2030年頃まで」とされていますが、重大なセキュリティ問題が発生した場合は前倒しされる可能性があります。

2015年前後から新規格対応製品が販売されているものの、2018年頃でも旧規格製品が混在していました。そのため購入時期に関係なくセキュリティ規格の確認が必要です。

早期切り替えが推奨される理由

ETC2.0への早期切り替えが推奨される最大の理由は、2030年直前の駆け込み需要による混乱回避です。多くのドライバーが一斉に交換しようとすると、車載器の価格上昇や取り付け工事の長期待ちが予想されます。

2030年問題の期限間際には需要が集中し、サービスが低下したり費用が割り増しになったりする可能性が高いと考えておきましょう。

また、助成金制度もありますがキャンペーン的に実施されており、購入するタイミングによっては受けられない場合もあります。高速道路の割引などのETC2.0のメリットを享受したい方も、早めの導入をおすすめします。

ETC2.0車載器の選び方と人気機種

ETC2.0車載器は、用途と予算に応じて選びましょう。車載器は「アンテナ分離型」と「アンテナ一体型」に大きく分かれます。現在は、取り付け位置を自分で決めやすいなどの理由によってアンテナ分離型が主流です。

選択時の重要なポイントは、カーナビとの連動性、設置場所の制約、必要な機能範囲、そして予算です。

車載器の種類と特徴

アンテナ分離型と一体型のそれぞれの特徴を見ておきましょう。

- 本体を目立たないところに設置できる

- ダッシュボードに小型のアンテナを配置

- 車上荒らし対策に有効

- 本体とアンテナが一体でコンパクト

- 一箇所に設置するのでETCカードの着脱が簡単

- 車載器全体がダッシュボード上で見えるので防犯面で劣る

また自動車メーカーが発売しているビルトインタイプのETCもあります。車内のインテリアを損なわず最も美観に優れていますが、価格も高めに設定されています。

後付けもできないわけではありませんが、ディーラーオプションとして提供されることが多く、新車購入時に導入しておくケースが大半です。

カーナビ連動型と単体型はどちらを選択する?

単体型とカーナビ連動型を選択する際にはすでにカーナビを持っているかどうか、カーナビとETC2.0が連動できるかをまず基準にしてください。

カーナビ連動型は既存のカーナビと接続し、ETC2.0サービスの情報を画面表示と音声で提供します。広域交通情報や静止画像、渋滞回避ルートなどを画面で確認でき、ダイナミックルートガイダンス機能により最適なルート再検索も可能です。

ただし、カーナビとの適合性確認が必須で、メーカー別の専用機種が必要となります。単体型(発話型)はカーナビなしでETC2.0サービスを利用でき、GPS内蔵により位置情報を把握し音声案内のみで情報提供します。設置が簡単で、カーナビの機種を問わず使用できる汎用性が魅力です。

他にも設置の簡便性や価格帯も考えて決めるとよいでしょう。すでに高機能なカーナビを使用している場合は連動型、カーナビがない場合や簡単な情報提供で十分な場合は単体型が適しています。

スマートフォン連携による代替手段もありますが、機能面では専用機に劣る場合があります。

2025年おすすめのタイプのETC2.0搭載機

2025年現在でETC2.0車載器を購入する際、手軽にETC2.0を試してみたい方なら、カーナビやスマホなしで使える発話型モデルをまず利用してみるとよいでしょう。

他にも、災害や危機管理通報対応のモデルもおすすめです。地震や津波の発生時に防災機関から発表された情報を知らせてくれるタイプのものがあります。

現在使用しているカーナビや購入予定のカーナビと、連動できるETC車載器を選んでもよいでしょう。カーナビをメインに取り扱うメーカーが販売しているETC車載器を探すと連動性もあります。

購入時は新セキュリティ規格に対応しているかどうか忘れずに確認しておきましょう。

ETC2.0導入の手順と注意点

ETC2.0は購入するだけですぐに使えるわけではありません。実際の利用開始までステップを経る必要があります。

- 車載器の購入

- 取り付け

- セットアップ

上記の基本的な流れの前に、カーナビとの連動性確認や機器の互換性チェックが必須です。

車載器だけなら自分で取り付けが絶対にできないわけではありません。しかし、セットアップが必要になるので専門店での取付のほうがスムーズです。

設置からセットアップまでの流れ

ETC2.0導入は、まず車載器を選んで購入し、取り付け可能な店舗への予約を入れます。取付を自分で行う場合には知識が必要で、ETCのアンテナ設置位置などにも注意が必要です。

またカーナビと連動させる場合にはやはり専門店に依頼したほうが確実です。忙しい方のために出張でETCの取り付けを行っている業者もあります。

車載器の取り付け後にセットアップを行います。セットアップとは、不正利用防止のためにETC車載器に車種やナンバーといった車の情報を書き込み登録するものです。

取り付け作業時間は車載器の種類によりセットアップを含めて30分から2時間程度です。混雑している店舗なら待ち時間が長くなる可能性もあります。できるだけスムーズに取り付けを完了したいなら、予約システムがある店舗を選んでもよいでしょう。

対応カーナビや機器で確認しておきたいこと

ETC2.0車載器の購入時には、カーナビとの互換性を確認しておきましょう。カーナビの取扱説明書でETC2.0に関する記載を確かめます。メーカーサイトの連動対応表により、既存カーナビがETC2.0に対応しているかをチェックしてもよいでしょう。

たとえばパナソニック、アルパイン、ケンウッドなどのカーナビは自社製のETC2.0車載器との連動に特化しています。カーナビとETC2.0車載器の同時購入でない場合には、連動の可否にご注意ください。

非対応機器での代替手段として、スマートフォンアプリによる交通情報取得や、車載器単体での音声案内機能活用があります。

導入時によくあるトラブルと対処法

ETC2.0導入時の頻出トラブルには下記のものがあります。

- アンテナ設置場所

- ETCカードの挿入や認識のエラー

- 車載器が使用できない

アンテナ設置場所の問題

ETC2.0車載器は、電波を受信しなければいけないためどこに設置してもよいわけではありません。自分で設置する場合には十分な注意が必要です。

アンテナの上面を金属製のもので覆う、電波を通さないものでカバーするといったことは絶対に避けてください。

またアンテナの周囲50mm以内に携帯電話などの電波を発生する機器があると、ITSスポット(ETC路側機)やGPS衛星からの電波が受信できなくなることがあります。

ETCカードの挿入・認識ができない

ETCカードが正しく挿入できていなかったり、カードのICチップを読み取れなかったりすると認識エラーとなってしまいます。ETCカードを挿入する向きや挿入時の方向をきちんと確認しましょう。

またICチップは柔らかい布を使ってそっと拭くようにします。自分でできるトラブルシューティングで解決できなかった場合には、カードの破損等が考えられます。

ETC2.0車載器が使用できない状態

車載器は精密機器ですから、落とす、衝撃を与えるなどで故障してしまいます。また、ベンジンやオイルなどがついても変質してしまうのでご注意ください。

トラブル時の業者責任と自己責任の区別は状況によって異なります。

- 業者責任:取り付け不良や初期不良、システム障害

- 自己責任:カードの汚れなどの不備、操作ミス

車載器の故障などの場合には購入店や修理業者へ相談してください。カードなどに関する問題は各カード会社へ問い合わせましょう。